В растормаживании нервных следов ведущую роль играют различные раздражители, как внешние — из окружающей среды, так и внутренние, идущие из глубин организма. В некоторой степени это было известно уже в старые времена. Древнегреческие философы Гераклит, Демокрит, Аристотель и другие считали, что сновидения являются производными внутреннего мира человека и проистекают из сущности его психической жизни, его духа. Особенно близко подошел к правильному решению вопроса Аристотель. Он прямо указывал, что различные раздражения периодов бодрствования воспринимаются органами чувств, нервной системой и ночью выступают. как сновидения. Аристотель написал даже специальный трактат по данному вопросу, который называется «О сновидениях и их толковании». Это он утверждал, что если к пальцу или руке спящего поднести источник интенсивного тепла, то человеку может присниться пожар.

Однако ни древние, ни более поздние исследователи, вплоть до открытий И. П, Павлова, не сумели понять того сокровенного в физиологии головного мозга, что открывает доступ сновидениям в не полностью заторможенное сознание.

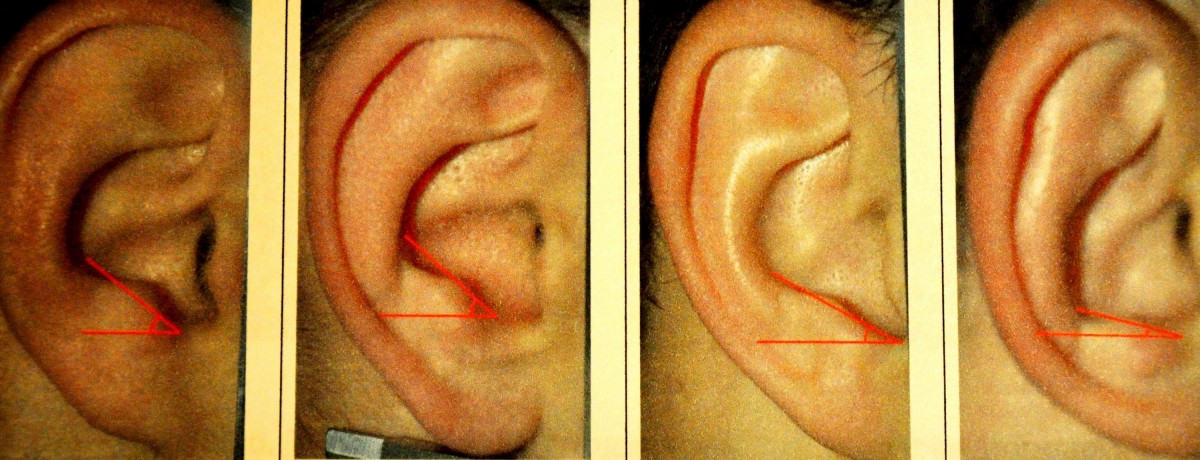

Это сделали Павлов и его ученики. Тщательно поставленные наблюдения по этому поводу, равно как и соответствующие эксперименты, показали, что разной глубине сна соответствуют разные реакции во сне. Исходя из данного положения было выдвинуто учение о пяти степенях глубины сна.

Первая из них самая легкая — это дремота. При ней человек еще не спит, но пассивно отдается течению своих мыслей. Вторая степень более глубокая, при пей появляются уже некоторые обманы чувств, свидетельствующие, что человек начинает погружаться в сон. Третья степень по данной классификации — это стадия поверхностного сна. Человек спит, но должной глубины сна нет, и поэтому его переживания богаты сно-' видениями. В четвертой степени более глубокого сна сновидений гораздо меньше, они отрывочны, носят странный характер, мало связаны между собой, трудно объяснимы. Для пятой степени — степени глубокого сна — характерен крепкий сон, совершенно свободный от всяких сновидений.

Таким образом, полное торможение коры не есть процесс, наступающий мгновенно для всей ее массы. Разные участки коры затормаживаются в разное время — одни несколько раньше, другие несколько позже. Об этом говорил и И. П. Павлов, когда утверждал, что прежде чем наступает полное торможение, кора спящего человека проходит через ряд стадий, или фаз, частичного торможения. Отсюда вывод: при полном торможении наступает глубокий сон, не сопровождающийся сновидениями,— последние возникают при поверхностном сне в периоды сонных (гипнотических) фаз, то есть вышеуказанных степеней наступления сонного состояния. Это очень важно, ибо наличие фазовых' явлений в последовательном торможении коры головного мозга позволяет подвести серьезную физиологическую базу под механизмы формирования сновидений, то есть, говоря иными словами, правильно с научной точки зрения понять процессы формирования сновидений.

Бывает, что сновидения повторяются. Они могут возникать в одном и том же оформлении в течение ряда ночей или же повторно сниться спящему в одну и ту же ночь. В обеих вариациях основной причиной выступают явления «застойного торможения», которые могут быть вызваны различными причинами — переутомлением, истощением нервной системы и т. д.

Профессор И. П. Разенков, работая в лаборатории И. П. Павлова, уделял много внимания этим переходным состояниям нервной клетки мозга от возбуждения к полному торможению, то есть фазовым состояниям. В обычных условиях нервная система адекватно отвечает на предъявляемые ей раздражения. Так, сильное раздражение вызывает сильное возбуждение, а слабое раздражение — слабое. Наблюдения И. П. Разенкова показали, что при переходе нервных клеток к глубокому торможению эта нормальная реакция как бы извращается: сильные раздражители вызывают слабую реакцию, а слабые могут вести к значительному возбуждению. Этому явлению И. П. Павлов дал наименование парадоксальной стадии. Ее значение для формирования сновидений большое. Это она, извращая раздражения, обусловливает неправильные реакции, ведущие к необычайным сочетаниям картин сновидений, вплоть до самых нелепых.

Известный русский физиолог П. К. Анохин дал следующую характеристику парадоксальной стадии в свете ее влияния на формирование сновидений. «Именно в парадоксальной стадии мозг погружается в совершенно новую и фантастическую для ебя жизнь. И тогда часто лилипуты становятся гигантами, а следы раздражений, относящихся к далекому прошлому, приобретают сочные краски и начинают волновать нас с прежней силой». П. К. Анохин упоминает еще об одной стадии, так называемой «ультрапарадоксальной фазе», которая заключается в извращенном действии положительных и тормозных раздражений. В качестве примера он приводит поведение девочки-няньки Варьки в рассказе А. П. Чехова «Спать хочется». В полусонном состоянии она душит убаюкиваемого ею ребенка, который мешает ей заснуть. Его надо качать, а она так хочет спать.