Немало ученых стремилось к исследованию вегетативной нервной системы, направляло свой путь к этому мало изученному «материку», казавшемуся «обетованной землей», способной разрешить многие загадки в учении о больном человеке. В медицине и биологии известны имена крупных физиологов, анатомов и гистологов, клиницистов, эмбриологов, фармакологов и химиков, которые работали в этой области. Одним из них ото исследование принесло разочарование, для других полученные результаты оказались столь содержательными, что они всю свою жизнь продолжали изучение вегетативной нервной системы.

Раскрытие закономерностей, присущих вегетативной нервной системе, совершалось длительно. Истоки учения о вегетативной нервной системе относятся к далекому прошлому истории медицины: во втором веке нашей эры Клавдий Гален описал 7 пар черепных нервов, и среди них мы можем узнать блуждающий нерв с его возвратной ветвью, а также пограничный симпатический ствол, который начинался, по мнению Галена, от тройничного нерва и затем спускался по сонной артерии и далее вниз в брюшную полость.

Историю нейровегетологии, науки о вегетативной нервной системе, можно разделить на пять периодов:

1) описательный период, период собирания разрозненных фактов о вегетативных нервах;

2) период выделения крупных вегетативных отделов;

3) период открытия вегетативных центров;

4) период изучения медиаторных веществ синапса;

5) период развития церебральной корковой физиологии и патологии вегетативной нервной системы. Каждый из этих периодов отличается свойственным ему содержанием и продолжает развиваться и в настоящее время.

Первый период

Первый, описательный, период вначале состоял в накоплении случайных, иногда важных фактов, еще не позволяющих построить более целостное представление о вегетативной нервной системе. В дальнейшем эти факты подверглись более глубокой проработке; они, несомненно, способствовали обогащению науки и составили то основание, на котором было создано учение о вегетативной нервной системе.

Авторами XVI — XVIII столетий были получены данные о симпатическом пограничном стволе и блуждающем нерве. Среди них Везалий (Vesalius, 1514—1564) дал описание пограничного ствола.

В 1586 г. Пикколомини (Piccolomini) указывает, что через посредство пневмогастрического нерва сердце получает от мозга «принцип» своих сокращений.

Уиллис (Willis, 1621 — 1675) различает две части мозга:

1) большой мозг — для анимальиых функций и волевых движений и

2) мозжечок — для неволевых движений и нервов с витальными, жизненными функциями.

Он устанавливает связи нервных узлов пограничного ствола с межреберными нервами, с иннервацией сердца, уточняет представление о солнечном сплетении. Пурфур дю Пти (Pourfour du Petit) в мемуарах, представленных в 1727 г. в Парижскую Академию наук, говорит, что межреберные нервы снабжают ветви, которые переносят «духов» в глаза и поэтому глаза становятся блестящими, с расширенными зрачками, а при сечении нервов глаза западают, зрачки делаются узкими; другими словами, он описывает две основные формы шейного симпатического синдрома: раздражения и выпадения. В 1732 г. Уинслоу (Winslow) представил довольно подробное описание пограничного ствола и ввел для него название «симпатический», полагая, что роль пограничного симпатического ствола состоит в объединении деятельности внутренних органов.

В этот период стало возможным из нервной системы выделить анимальную нервную систему, ведающую анимальной деятельностью, и вегетативную нервную систему, связанную с функциями питания организма. Эту работу на заре XIX века, как будет указано в следующей главе, проделал Биша (1771—1802).

Биша Мари Франсуа Ксавье

Биша Мари Франсуа Ксавье

В XIX веке процесс накопления фактов о вегетативной иннервации висцеральных органов усилился. Были получены данные об иннервации сердца, его автоматизме; отечественный физиолог Цион описывает ускорители сердца. Изучаются вегетативные нервы различных органов, в частности, разрабатывается вопрос о симпатических сосудосуживающих нервах, затем о расширяющих сосуды системах (Броун-Секар, Ф. В. Овсянников и Н. Ф. Дитмар, А. А. Остроумов). Клод Бернар конкретизировал синдром выпадения шейного симпатического нерва (1852) и произвел знаменитый укол в дно четвертого желудка (1857).

В 1846 г. Н. И. Пироговым был издан атлас под названием «Анатомические изображения наружного вида и положения органов, заключающихся в трех главных полостях человеческого тела, назначенные преимущественно для судебных врачей».

Второй период

Второй период, период выделения крупных отделов вегетативной нервной системы, ознаменован работами Гаскела, Лэнгли {Gaskell, Langley, 1886—1889), Н. А. Миславского и других авторов. Гаскелом, а затем Лэнгли (1898) были обособлены черепной, грудино-поясничный и крестцовый отделы, отличающиеся по своим анатомическим и физиологическим свойствам. Внутренние органы в ряде случаев получают, по мнению этих авторов, антагонистичную иннервацию: от черепного или кресгцового отдела, с одной стороны, и от грудино-поясничного отдела, с другой стороны; парасимпатический отдел (черепной и крестцовый) противопоставляется симпатическому отделу (грудино-поясничному). Эффект, получаемый от раздражения симпатического отдела, аналогичен тому, который наступает в результате введения в организм адреналина; другая часть гладких мышц реагирует на ацетилхолин («эндодермические» мышцы кишечника). Таким образом, была установлена фармакологическая элективность действия определенных веществ на симпатический и парасимпатические отделы и антагонизм этих отделов.

Большую роль сыграл никотиновый метод Лэнгли и Дикинсона (Dickinson, 1889) для выявлений так называемого синапса, т. е. аппарата, находящегося в месте соприкосновения двух нейронов или расположенного между нервным окончанием и работающим органом. Раствор никотина прекращает проведение нервного возбуждения в синаптическом аппарате и позволяет таким путем установить преганглионарные волокна, идущие от клеток спинного мозга к узлам пограничного симпатического ствола, и постганглионарные волокна, направляющиеся от клеток пограничного симпатического ствола к периферии. Была также выделена энтеральная вегетативная система, состоящая из концевых аппаратов, расположенных в работающих органах, и являющаяся основой для висцерального автоматизма, особенно ярко выявляемого при денервации внутреннего органа.

Выдающимся казанским физиологом Н. А. Миславским и его учениками был установлен ряд важнейших экспериментальных фактов: наличие сосудорасширительного и дыхательного центров (Н. А. Миславский), двигательная и тормозная иннервация гладкой мускулатуры, характер вегетативной иннервации прямой кишки (А. В. Вишневский), мочевого пузыря (Власов), зрачка (А. А. Чирковский), селезенки (Н. К. Горяев), предстательной железы (И. В. Домрачев), секреторные волокна для надпочечников (М. Н. Чебоксаров), слюнных желез, простаты, желез желудка (С. А. Щербаков); были открыты сосудодвигательные нервы различных внутренних органов, рефлекторные движения кишечника и др.

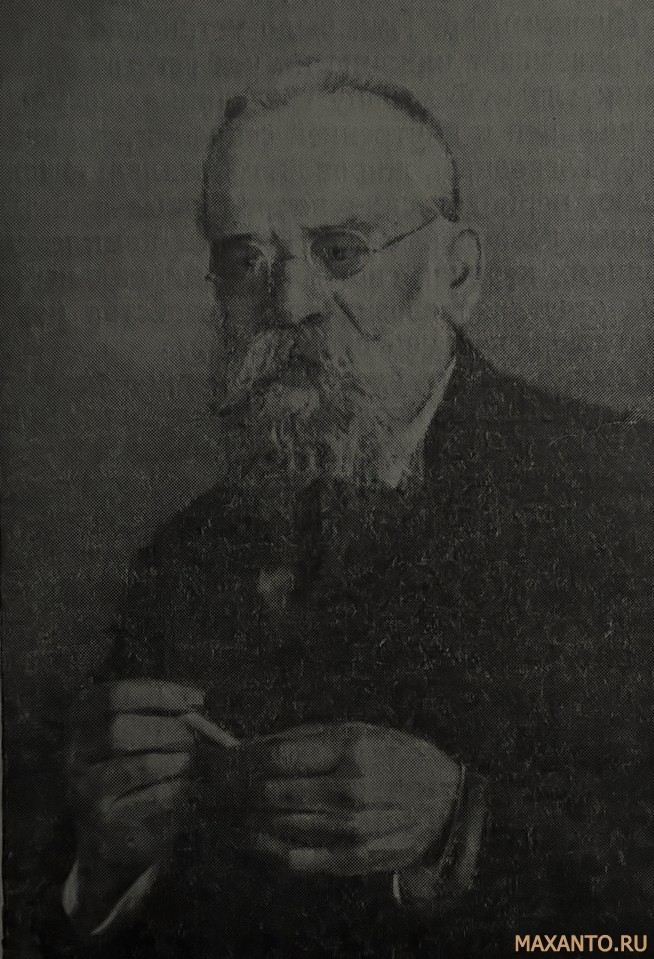

Профессор Николай Александрович Миславский (1854-1929)

Профессор Николай Александрович Миславский (1854-1929)

Этими работами в основном была установлена антагонистическая иннервация симпатического и парасимпатического отделов для основных внутренних органов, позволившая клиницистам создать учение о симпатикотонии и ваготонии как клинических формах вегетативной патологии. Деятельность вегетативной нервной системы стала расцениваться с точки зрения возможных вариантов вагально-симпатического антагонизма (равновесия) и фактически замыкалась в анатомических границах от стволово-бульбарного отдела вниз, включая спинной мозг. Для клиники человека это учение принимало своеобразное содержание «децеребрированной» вегетативной патологии.

Все это явилось предпосылкой к развитию третьего периода периода открытия и изучения церебральных вегетативных центров.

Третий период

В этом, как и в последнем, периоде исследования вегетативной нервной системы изучению подверглись центральные нервные отделы.

Сведения о вегетативном антагонизме содержали данные, устанавливающие внутримозговые связи между блуждающим нервом и шейным симпатическим отделом, и др. Ряд исследователей и среди них Н. А. Миславский и В. М. Бехтерев показали, что воздействия на различные отделы головного мозга, подкорковой области и коры производят эффект со стороны внутренних органов (зрачок, отделение слюны и др.).

Работами Карплюса и Крейдла (Karplus, Kreidl) и других авторов была выяснена роль гипоталамической области, важнейших для вегетативной нервной системы церебральных отделов, где находятся центры, регулирующие вегетативную деятельность человека и имеющие многообразные, свойственные им анатомические и физиологические особенности.

Выяснению функции гипоталамической (подбугровой) области были посвящены многие работы. Среди отечественных авторов укажем В. М. Бехтерева, Н. Н. Бурденко, Б. Н. Могильницкого, JI. Я. Пинеса, Г. И. Маркелова, А. А. Богомольца, И. С. Вайнберга, Н. М. Иценко и др. Ими было установлено, что подбугровая область оказывает влияние на все вегетативные функции без исключения: гладкую мышцу кишечника, сосуды и волосы кожи, железы внешней и внутренней секреции, тканевой обмен— водно-солевой, углеводный, жировой, генитальную деятельность, терморегуляцию, периодические вегетативные функции, сон и, наконец, сложные реактивные вегетативные комплексы при различных состояниях нервной системы, эмоциональных и других. В этот период отчетливо обозначились свойства церебральных отделов вегетативной нервной системы.

Четвертый период

Четвертый период — это блестящий период развития неврологической науки. В 1921 г. после ряда работ были опубликованы исследования О. Леви (О. Loewi) о замедляющих и ускоряющих сердечную деятельность веществах, образующихся в оттекающей крови при раздражении вегетативных нервов. Содержательными работами А. Ф. Самойлова была показана химическая природа передачи нервного возбуждения на мышцу. С той поры изучение медиаторов, определяющих передачу нервного возбуждения в межнейрональных синапсах и в пределах концевого синапса, нормальных условий передачи возбуждения и патологии медиаторов привлекает и еще долго будет привлекать к себе внимание пытливых наблюдателей и исследователей. Мы с гордостью можем указать имена наших отечественных ученых, внесших много ценного в учение о синапсах и медиаторах, и среди них талантливого гистолога Б. И. Лаврентьева и физиолога А. В. Кибякова. Корреляция между нервными и гуморальными факторами в деятельности пищеварительных желез разрабатывается И. П. Разенковым и его учениками — проводится синтетическое объединение нейро-гуморальных функций для этих аппаратов.

Вегетативная система функционирует в тесном контакте с химической, электролитной, эндокринной системами и самими висцеральными органами, что разрешает основные вопросы нормальной деятельности вегетативной нервной системы и клинической патологии. В то же время открылись дальнейшие перспективы изучения подбугрового отдела мозга не только с точки зрения его морфологической структуры, физиологического влияния на ниже расположенные нервные отделы, но также и в смысле изучения эндокринных и химических механизмов, присущих этому отделу, о чем можно судить по наличию в переднем гипо-таламическом отделе своеобразных эндокринно-нервных клеток. Изучение подбугровой области дало поразительные примеры клинической патологии с деформированием основных трофических функций человека.

Последний период (пятый)

Наконец, последний период изучения корковой церебральной физиологии и патологии вегетативной нервной системы также связан с достижениями нашей отечественной науки, с именами крупнейших физиологов нашей великой родины — И. П. Павловым, К. М. Быковым, А. Орбели и другими учеными. Это стало возможным благодаря ранее накопленным отечественными учеными фактам об иннервационном влиянии коры головного мозга на внутренние органы. Было установлено повышение кровяного давления при раздражении двигательной области (В. Я. Данилевский, 1874), влияние мозговой коры на слюноотделение (В. М. Бехтерев и Н. А. Миславский, 1888, А. Бари, 1899), на мускулатуру мочевого пузыря (В. М. Бехтерев и Н. А. Миславский, 1888), деятельность сердца и дыхание (В. М. Бехтерев), толстого кишечника (В. П. Осипов), кровообращение (А. М. Червяков), а также влияние коры на другие вегетативные функции (зрачок, пот).

Учение И. П. Павлова об условном рефлексе способствовало пониманию временных связей высшей нервной деятельности и установлению законов концентрирования и рассеивания нервного возбуждения. Оно показало, что условный рефлекс является тончайшим приспособительным механизмом, при помощи которого животное и человек связываются с окружающей средой. Это учение дало конкретную возможность изучать влияние коры на висцеральные органы. Существование связи: кора головного мозга — вегетативная иннервация — функции внутренних органов, было доказано сначала путем применения экстероцептивных раздражителей в классических исследованиях И. П. Павлова, затем были изучены интероцептивные раздражители внутренних органов, синтезированное представление о которых дано в блестящих работах К. М. Быкова.

Условные рефлексы, образованные при помощи интерорецепто-ров висцеральных органов, являются повседневной реальностью.

Учение об условных рефлексах, о второй сигнальной системе, речевой системе с теми же реагирующими вегетативными аппаратами наметило новый этап разработки павловского наследства. Это учение обозначило возможность исследования той стащи биологического развития нервной системы, которая является специфичной для человеческого головного мозга, с новыми фирмами воздействия головного мозга на висцеральные органы.

Теории трофической функции вегетативной нервной системы и нервной системы вообще получили мощное развитие в результат работ крупнейших физиологов и клиницистов нашей родины: А. Орбели, А. Д. Сперанского, И. П. Разенкова, А. Ю. Созон-Ярошевича, А. В. Вишневского, А. М. Гринштейна и других ученых. Содержательные морфологические исслсдования А. С. Догеля, Б. И. Лаврентьева, Я. Пинеса, Н. Г. Колосова и ряда других авторов послужили основой для важных обобщений в отношении вегетативной нервной системы.

В этот период клиническое изучение патологии вегетативной нервной системы достигло наибольшего расцвета. Обогащенные опытом по нейро-вегетативной патологии новейшими данными по физиологии и морфологии вегетативной нервной системы и современной методикой исследования больного, клиницисты описали ряд вегетативных синдромов, внесли много ценного в изучение этого раздела патологии. А. М. Гринштейном и его учениками значительно разработаны церебральные и мозжечковые нейро-вегетативные синдромы. Г. И. Маркеловым дана классификация вегетативных заболеваний, установлен ряд новых вегетативных синдромов. Работы А. И. Геймановича, Я. Пинеса, И. С. Вайнберга, А. Е. Щербака и многих других авторов осветили различные вопросы нейро-вегетативной патологии головного мозга.

Наконец, разрабатываемое школой Л. А. Орбели учение об адаптационно-трофической функции симпатического отдела вегетативной нервной системы открыло новые пути для клиники. Симпатическая нервная система адаптирует, приспосабливает функции анимальной нервной системы, регулируя трофику тканей и аппаратов. Вегетативная и анимальная нервная системы объединены в коре головного мозга также и на периферии в единое целое, в единый комплекс, сохраняя в то же время специфические особенности для составляющих его частей.

В последний период развития нейровегетологии были сделаны выводы, что головной мозг человека является постоянным и важнейшим звеном в общем механизме вегетативной нервной системы.

автор: И.И. Русецкий